AVALON

Avalon.

Wie schnell dechiffrieren wir Bildgewohnten Orte und Bedeutungen? Räume von Bildern in den Köpfen, die von Macht und Ohnmacht handeln. Mehr oder weniger subtile Perversion und Gewalt verweisen auf die pornografische Technik des Überdeutlich-machens und auf den Kater des Danach, wo nur öde Leere bleibt. Ist das so? Hier ist bildlich der Fall vielleicht vielmehr eine Suche, dass nach der Milieu-Studie und den Klischees eine spezifisch gesellschaftliche und psychologisch-seelische Fragestellung entwickelt werden möchte. Auf Vermeidungskurs weg von klaren Zuschreibungen von Subjekten, Objekten und Publikum. Wie viel Interviews, Portraits, Handlungsabläufe, Geschichten, Geräusche und Gerüche fantasieren wir – mit welcher Attitüde? Wollen wir auch mal, oder lieber nicht? So wird das nichts. Da steckt doch noch mehr dahinter.

Wenn Klienten und Personal und die Putzkräfte draußen sind, was sagt das Übrige? Zynisch-humorige Allerweltsdistanz könnte aus der Forscherin hier eine uninspirierte Volkskundlerin werden lassen, die sich Artefakte und Architektur erzählen lässt und das für uns inszeniert und mit den passenden Bildtexten versieht. Hier herrscht auf der Fläche und im Raum indes kein Suchspiel der profanen Art: Wo ist der Dildo und die Peitsche?

Da steht der Titel dagegen für einen weiteren Blickwinkel. Ein fantastischer Ort, ein utopischer „Unort“, wo sagenumwobene Helden und Königinnen hausen, eine sehnsüchtige Schwärmerei spielerischer Freiheit für Kinder und jung-Gebliebene und wen auch immer, die nicht alles wissen müssen, um sich das Träumen und die Aktion dazu zu erlauben. Mit welcher Attitüde? Wer sind die und was hat das mit uns zu tun? Wer will hier warum was erleben? Im Käfig aus freien Stücken. Endlich die Gewalt, die ich will oder eh‘ schon fühle. Macht und Ohnmacht, Hingabe und Unterwerfung. Als Spiel? Im Ernst? Warum nicht?

Klinische Traditionen lassen nach Krankheit oder Laster fragen, nach Müssen und Wollen, gefährlich und Gefahr anzeigend interpretiert als Perversion im Sinne einer erotischen Form von Hass. Eine Störung der Sexualpräferenz gilt nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) für Sadismus und Masochismus gleichermaßen. Die Krankheitswertigkeit wird von Fachleuten an einer Verschränkung folgender Kriterien-Komplexe festgemacht: „Austauschbarkeit der Partner für mehr Anonymität und Promiskuität / Ausbau der Fantasien in Bezug auf Praktiken und Raffinement / süchtiger Charakter des Verhaltens / Ritualisierung / Ichbezogenheit / Entlastung nichtsexueller Schwierigkeiten durch Sexualität und Gestaltzerfall, indem das Gegenüber zum Objekt sexueller Begierde gemacht und aus dem Kontext personalen Beziehungsrahmen gelöst wird.“ Und plötzlich sind wir näher bei uns und unseren Verwandten, Freund*innen, Nachbarn, wenn wer sich traut zu reden über oder anders offenbart, Eifersucht, Ichbezogenheit, Sadismus, Gewalt.

Zuletzt wollen Masken und ähnlich symbolische Rahmenbrüche den Unterschied zwischen Profanem und Besonderem herausstellen und herausfordern. Auf der Suche nach dem Ich-Kern oder Transzendenz genügt nicht der Spiegel oder das geneigte oder gelangweilte Gegenüber. Hier muss Mensch energisch werden im Suchen und Ausprobieren. Und welche Extasetechniken kommen für uns jeweils noch in Frage oder sind uns verstümmelt und delegitimiert? Hier könnte doch auch eine ernsthafte Suche nach starken Kräften, nach dem Grund einer inneren Stimme oder nach Einordnen von Erfahrungen sein.

Was im voreiligen Zuschreiben und Begreifen-wollen grobmotorisch zerstäubt werden kann, sind nicht nur Diversität und Flexibilität der Motive, es sind ebenso die vielen Ungenauigkeiten, Unsicherheiten und der temporäre Charakter von Tun und Haltung. Insofern lohnt ein Versuch zu einem neuen Blick nach den Genrebildern von Drastik oder Intimität.

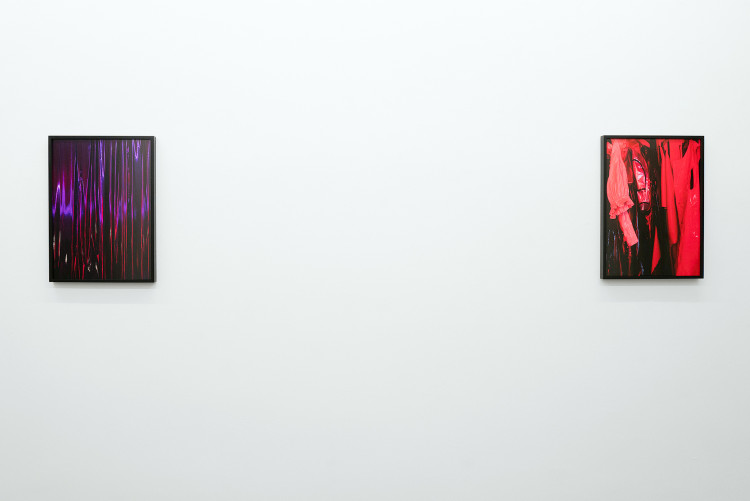

Der Käfig ist hier wie das Tier in der Ecke platziert. Eine Architektur in der bereits klaustrophobischen Architektur, die an Kälte medizinischer Versuche gemahnt. Wozu noch einen Spiegel? Ein doppeltes Spiel mit der Scham? Wie aus Versehen auch die angelehnte Tür. Eine mit Linien und Diagonalen versetzte Schachtelwelt. Die Augen suchen im Zickzack nach Auswegen. Die Perspektiven und Formenspiele werden fahl, die Gedanken zur kleinen Maus. Stark ist nur noch die Farbe, weil sie so total fehlt, wie das Lebendige. Es ist keine Scheu, die die Menschen aus den Räumen verbannt, Stephanie Kloss will zum Nullpunkt der Versuchsanordnung Perversion.

Spannungsreich ist bei der Auswahl ausgerechnet das Überangebot von Formen und Lichtfarben, wenn das banale Rot mit dem Wust an Gerät sich gegen ihre eigentliche Bildsprache sperrt. Der vermeintlich vibrierende Tatort ist selbstoffenbarend zur drögen Imbissbude und zur tristen Kirmes verkommen; das soll man so sehen, dargestellt wie den Gartenzaun aus dem Baumarkt, nackt und klar. Auch der Grusel aus den bedächtig dunkel gehaltenen Räumen ist als Blendwerk gezeigt. In der Konfrontation mit seiner Leere, den Farben und den Utensilien schleicht sich der Schauder davon und tritt hervor die Kulisse. Zu perfekt zeigt sich die Benutzeroberfläche dem enttäuschten Blick. Das Abenteuer rutscht auf einem überall glatten Flur davon. Was zu Geheimnissen verlocken will, ist abweisend geworden. Ein Computerspiel hyperrealer Formen. „Fucking boring.“ hört man schon förmlich eilige Galeriebesucher. Nah dran…

Also doch nur stumpfe Menschen, vornehmlich Männer, die hier die Sau rauslassen wollen?

Die Spiegel deuten Räume an, die wir noch nicht hinreichend betreten haben. Sie sind mehr als Scham- und Schamüberwindungsbeweismittel, sie bieten die Chance zum Blick zum Selbst in der Kulisse, im Spiel, im Versteckspiel. Was hier nicht zu sehen ist, das suchen wir in den Bildern von Stephanie Kloss auch sonst vergeblich. Wer Räume zum Sprechen bringen will, muss sich auf die Suche nach Möglichkeiten machen, die Wege und Öffnungen und Türen und Wände und Farben und Klischees bieten oder behindern.

Paul Steffen